Enfermeras de Malvinas: 40 años después pueden decir "Nosotras también estuvimos"

Federico Strifezzo. Documentalista

RESUMEN

Terminado el conflicto del Atlántico Sur, comenzó un proceso de desmalvinización en el que las y los protagonistas debieron enfrentar un prolongado silencio con consecuencias sobre sus vidas. 20 años después, con la desclasificación del Informe Rattenbach, los soldados empezaron a ser escuchados y pudieron contar muchos de los dolorosos recuerdos que durante tantos años habían tenido que callar. Sin embargo, un grupo de 90 mujeres tuvieron que esperar muchos años más para poder hablar, marginadas por una regla que parece dictar el conocimiento de la historia: que la guerra no tiene rostro de mujer. El encuentro fortuito con una foto me permitió ingresar en una realidad desconocida de la Guerra de Malvinas: la de las enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, aspirantes navales y radioperadoras que cumplieron funciones en distintos lugares del continente y de la plataforma marítima. A través de los recuerdos de Alicia Reynoso, Stella Morales y Ana Masitto, tres enfermeras de la Fuerza Aérea, intenté dar cuenta de estas historias en un documental para que finalmente, 40 años después, la sociedad escuche lo que ellas tenían para contar.

Palabras clave: Mujeres, Enfermeras, Recuerdos, Silencio, Documental.

La Guerra de Malvinas terminó el 14 de junio de 1982, y ese mismo día, con la derrota, comenzó el olvido. Deslegitimado, el gobierno militar inició un proceso de desmalvinización; proceso que continuaría en democracia y que cubriría a nuestra historia reciente de silencios y heridas.

Recién el 8 de febrero de 2012, casi 30 años después de la rendición firmada por Benjamín Menéndez, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto n° 200/2012 que ordenaba la desclasificación y difusión pública del Informe Rattenbach. Se trató de un primer paso para desarchivar las voces de los soldados y mirar por primera vez de frente lo ocurrido durante la guerra. Fue, al mismo tiempo, un intento de terminar con el olvido y escuchar por primera vez a esos excombatientes que habían vuelto de las islas por las noches, en micros con las ventanas tapadas. En las voces de los protagonistas, se descubrió que la clase 1963 no había completado su instrucción básica de tiro y combate; que por carencia en logística se produjeron graves problemas de desnutrición; que los soldados eran enviados al frente de batalla sin armamentos; que no había comunicaciones entre las tres Fuerzas Armadas por lo que las decisiones se tomaban de manera aislada e improvisada.

La desclasificación del Informe Rattenbach permitió que el largo silencio en torno a Malvinas comenzara a terminar. Lo que había para decir y escuchar era traumático, difícil, pero al mismo tiempo necesario. El olvido se transformaba en otra cosa: en recuerdo, en memoria, en la posibilidad de sanar. Impulsados por el interés social, muchos excombatientes pudieron empezar a hablar, publicar libros, participar de documentales y películas. Sin embargo, un importante grupo de mujeres que habían participado del conflicto tuvieron que seguir en silencio durante una década más.

ENCUENTRO CON UNA FOTO

Una mañana, antes de comenzar una clase de la Maestría en Periodismo Documental que cursaba por entonces en la Universidad Tres de Febrero (UNTREF), mirando el celular me crucé con una foto en la que cinco jóvenes mujeres, vestidas con el uniforme verde, caminaban delante de unas cuantas ambulancias. Sonreían y sostenían sus cascos como si fuesen carteras. Una, inclusive, miraba a cámara. La foto llamó mi atención, las cinco mujeres parecían estar posando, y no entendí si era el fotograma de una película que no había visto o si se trataba de la portada de un disco de una banda de rock. Observé la imagen durante un buen rato, tratando de descifrar si era una imagen documental o si se trataba de otra cosa. En el texto que acompañaba la imagen leí “enfermeras de la guerra de Malvinas”. ¿Enfermeras? ¿Malvinas? Nunca había escuchado nada parecido.

Pocas semanas después me encontré con Alicia Reynoso en un bar de la avenida Rivadavia. Durante aquel encuentro Alicia me contó que ella era una de las jóvenes de la imagen, que las cinco eran enfermeras de la Fuerza Aérea Argentina y que luego de la recuperación de las islas las habían enviado a Comodoro Rivadavia junto a un hospital reubicable. Me contó que no habían ido como voluntarias, sino que las habían enviado como a cualquier otro soldado. Me dijo los nombres de sus compañeras: Stella Maris Morales, Ana Masitto, Gladys Maluendez y Gisela Bassler. Me aclaró, también, que ellas habían sido las primeras cinco en llegar, pero que en total habían sido 14. Me habló de oscurecimientos, de amenazas de bomba, de heridas imborrables, de soldados pidiendo por sus madres, de pies de trinchera, de superiores abusivos, de lo difícil que era estar tan lejos de sus familias. Tuvimos una larga charla que llenó de sentidos y de profundidad esa foto que les habían sacado para una revista poco antes de que comenzara la guerra, y para la que efectivamente habían posado.

Después de contarme muchas anécdotas, Alicia pasó al tema del silencio y del olvido. Durante más de 30 años ninguna de ellas había podido hablar sobre lo sucedido. Habían sido borradas de la historia, y ni la sociedad ni la Fuerza Aérea a la que pertenecían parecían querer recordarlas. Inclusive el incipiente proceso de remalvinización que atravesaba nuestra sociedad las mantenía al margen. Era tan profundo ese silencio que Alicia, pocos años antes, como muchos excombatientes, había intentado suicidarse. El intento fallido la llevó a comenzar terapia, y fue durante una sesión que comentó al pasar que había participado en la guerra. Esa charla con su terapeuta abrió en su interior una caja de Pandora que, como el Informe Rattenbach, había estado guardada bajo llave. Desenterró fotos, algunas revistas de la época, cartas. Esos primeros movimientos la llevaron a reencontrarse con Ana Masitto y Stella Morales. El reencuentro borró en un instante las más de tres décadas que habían pasado desde la última vez en que se habían visto. De nuevo fueron las amigas que habían sido en Comodoro Rivadavia. Se sentían olvidadas, desaparecidas en vida inclusive; y eso las llenaba de dolor. Y ahora, que finalmente podían recordar, comenzaban a sentir el deseo de hablar, de poder decir “nosotras también estuvimos”.

LA GUERRA TAMBIÉN TIENE ROSTRO DE MUJER

En su libro La guerra no tiene rostro de mujer, la escritora rusa Svetlana Alexiévich escribe: “Siempre han sido hombres escribiendo sobre hombres, eso lo veo enseguida. Todo lo que sabemos de la guerra, lo sabemos por la ‘voz masculina’. Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones ‘masculinas’. De las palabras ‘masculinas’. Las mujeres, mientras tanto, guardan silencio” (Alexiévich, 2015, p. 13).

Con esta frase, que aparece en el prólogo de su investigación, la autora pone de relieve un hecho evidente que hasta hace no mucho tiempo parecía querer ignorarse: que los libros de historia, películas, documentales, canciones y poemas que evocan o intentan reconstruir distintas guerras, siempre tuvieron como principales protagonistas a los hombres, siempre fueron contados por hombres. Las mujeres, mientras tanto, parecían estar en otros lugares. Pero no estaban en otros lugares. Desde las invasiones inglesas hasta la Guerra de Malvinas, las mujeres tomaron las armas, curaron heridas, fueron espías y arriesgaron sus vidas como cualquier otro soldado. La Guerra de Malvinas no fue la excepción. Hubo más de 90 mujeres que participaron del conflicto cumpliendo distintas tareas en las tres Fuerzas Armadas. Un primer grupo corresponde a las 59 aspirantes navales que se encontraban realizando estudios de enfermería en la base de Puerto Belgrano al momento de comenzar la guerra.1 La mayoría eran menores de edad y no estaban recibidas. Otro grupo es el de las seis instrumentadoras quirúrgicas que desde el 11 de junio de 1982 cumplieron funciones en el buque hospital ARA Almirante Irizar.2 Ellas eran civiles y se ofrecieron como voluntarias mientras realizaban una pasantía en el Hospital Militar. Un tercer grupo es el de 11 mujeres que formaron parte de la Marina Mercante.

Ellas, como radiooperadoras, cadetes, comisarios de abordo y enfermeras, realizaron tareas de inteligencia en distintos buques. Finalmente, un grupo de 14 enfermeras de la Fuerza Aérea se desempeñaron en un hospital móvil ubicado en Comodoro Rivadavia. Allí, todas las noches recibían heridos que llegaban en aviones Hércules C-130 desde las islas; entre ellas estaban: Alicia Reynoso, Stella Morales y Ana Masitto, las tres enfermeras que terminarían transformándose en las protagonistas de mi documental.

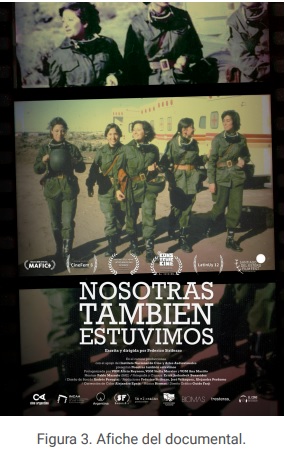

La idea de realizar una película sobre sus historias surgió no solo para llenar ese espacio vacío como lo es el de la presencia de las mujeres durante la Guerra de Malvinas, sino también para tensionar una tradición demasiado arraigada. Contar la guerra desde las voces femeninas permitiría remacar y criticar el hecho de que siempre fue el hombre el que narró; de que las pocas veces que las mujeres fueron contadas, fue a través de las palabras masculinas. La cámara, finalmente, filmaría y escucharía a las mujeres protagonistas para que las voces femeninas, sus imágenes, comiencen a poblar los espacios simbólicos de los que fueron expulsadas. Si la guerra siempre fue un mundo exclusivamente masculino, Nosotras también estuvimos intentaría mostrar que también es femenino. Al coro de voces masculinas le sumaríamos las silenciadas voces femeninas y así en el mejor de los casos, podríamos completar una tradición incompleta. Las enfermeras eran un misterio a resolver y para eso, creía, había que darles voz e imagen. Definitivamente un documental era el medio justo para lograrlo.

Además, contar las historias femeninas permitiría cuestionar las definiciones legales sobre quién es un Veterano de Guerra de Malvinas (VGM). Hoy por hoy, dicha definición se circunscribe a quienes estuvieron dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS),definición que margina a muchos otros actores que se desempeñaron por fuera de ese escenario. Pero una guerra es más que aquellos que combaten. Por detrás y a los costados hay muchas otras personas involucradas en cuestiones de logísticas, salud o comunicacionales sin las cuales las consecuencias serían aún más dolorosas. Por eso, también, me resultaba importante contar las historias de las enfermeras, para plantear la necesidad de ampliar la definición de quién es o debería ser un VGM. Para que el TOAS incluya al continente.

UN VIAJE EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO

Luego de comprender que lo central del documental debían ser las voces de las protagonistas, las voces femeninas largamente silenciadas, la pregunta que surgió fue de qué manera relatar esas historias que ellas tenían para contar; cómo darle forma a la narración. Después de todo, lo que me proponía hacer era una película, no una crónica periodística. Retomando la idea de que “la guerra es una vivencia demasiado íntima” (Alexiévich, 2015), comprendí que el eje debían ser sus recuerdos, los recuerdos que sobrevivieron a tantos años de olvido. No se trataba de reconstruir la presencia de las mujeres durante la Guerra de Malvinas sino de saber, y escuchar, qué era lo que ellas tenían para decir después de tantos años. Y así aparecería en su relato otra guerra, una guerra con menos épica, más cercana. Porque como escribe Alexiévich en el libro anteriormente citado:

En lo que narran las mujeres no hay, o casi no hay, lo que estamos acostumbrados a leer y a escuchar: cómo unas personas matan a otras de forma heroica y finalmente vencen. O cómo son derrotadas. O qué técnica se usó y qué generales había. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otra cosa. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan sólo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana (Alexiévich, 2015, p. 14).

La idea de volver a Comodoro Rivadavia con las protagonistas se transformó en el punto articulador del relato. Ellas nunca habían vuelto al lugar por lo que pensé que esa podía ser la mejor manera de contar esta historia; y que si lo hacían vestidas con el uniforme verde, como vestían durante la guerra, si llevaban cascos, borceguíes y bandoleras, íbamos a poder recuperar las imágenes perdidas, íbamos a viajar no solo en el espacio, hacia Comodoro, sino también en el tiempo, hacia el Comodoro del 82. Esta puesta en escena, pensaba, ayudaría a Alicia, Stella y Ana a trascender sus limitaciones personales, a ir más allá de sus memorias heridas, silenciadas durante tantos años. Era esta una historia pasada pero que, sin dudas, ocurría en tiempo presente.

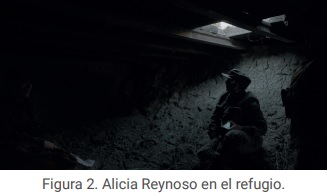

Gracias al apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que eligió mi proyecto y me otorgó el subsidio conocido como Vía Digital,6 pude contar con los recursos suficientes como para emprender el viaje y finalmente, después de un largo proceso de investigación y producción, dos años después de encontrarme por primera vez con Alicia Reynoso en un bar de Buenos Aires, viajamos con el equipo técnico a Comodoro Rivadavia tres días antes que las enfermeras en busca de aquel espacio en el que había estado el hospital reubicable y que hasta el momento solo habíamos creído ver en Google Maps. Para nuestra sorpresa, una vez más, el olvido había hecho su trabajo. En Comodoro Rivadavia nadie sabía dónde había estado ese hospital; e inclusive, pocos habían escuchado hablar de él. Por los testimonios de Alicia, Stella y Ana sabíamos que el terreno estaba cerca del aeropuerto General Mosconi, pero ni siquiera con esa pequeña pista nos pudieron orientar. Fuimos a la IX Brigada Aérea en donde nos entrevistamos con los superiores. Ellos eran los dueños del escurridizo terreno pero tampoco sabían demasiado. Las cosas habían cambiado en 30 años y no fueron pocas las excusas que nos dieron para disimular su desconocimiento. En busca de soluciones nos propusieron espacios alternativos, pero era claro que eso no iba a funcionar. Ir a otros lugares le quitaría a la propuesta todo su poder de evocación y la transformaría en un mero artificio. Con poco tiempo para encontrar el lugar antes de que llegaran las protagonistas, fuimos al aeropuerto General Mosconi, en donde nos prohibieron acceder a la zona del hangar por ser un terreno privado, propiedad de Aeropuertos 2000. Todos estos obstáculos pusieron en peligro la puesta en escena pensada. Sin muchas más opciones nos acercamos con las fotos a un terreno que hay junto al aeropuerto y con alegría descubrimos que ese era el espacio que buscábamos; o una parte, ya que la reja de Aeropuertos 2000 nos separaba del resto. Se trataba de un amplio baldío con basura y yuyos secos, un espacio que poco lugar parecía dar a la evocación. Pero algunos puntos de contacto con las fotos, unas casas en el horizonte, una torre, algunos montes, volvieron a entusiasmarnos. La confirmación llegó cuando para nuestra sorpresa nos encontramos con un refugio. Definitivamente ese era el lugar.

Según el plan de rodaje todo ocurriría durante una única jornada ya que lo importante era el reencuentro con el espacio, ese primer impacto. Una segunda visita le quitaría espontaneidad y lo volvería redundante, planificado. Finalmente, el jueves 2 de mayo del 2019, llegó la tan esperada jornada. Alicia, Stella y Ana se vistieron en el hotel en el que nos hospedábamos, se pusieron sus trajes verdes, sus borceguíes y bandoleras, agarraron el casco que habían conseguido y bajaron a la recepción en donde nos encontramos. Yo tenía un pequeño bolso con las fotos, unas antiparras y otros pocos elementos. Mientras las microfoneamos nada les dijimos sobre aquel lugar que habíamos descubierto el día anterior, y mucho menos sobre el refugio que habíamos encontrado. Ya desde la combi comenzamos a registrar lo que conversaban. Sin intervenir en lo que decían las dejamos hablar. A partir de ese momento todo sucedió naturalmente. Encendimos la cámara y lo registramos todo, interrumpiendo brevemente para cambiar la batería o la tarjeta SD. Tal cual se ve en el documental ellas llegaron desorientadas, sin entender dónde se encontraban. De a poco, y a medida que se adentraban juntas en sus memorias, comenzaron a percibir algunos puntos de referencia: el suelo seco, el viento, casas a lo lejos. El encuentro con el refugio, pocos minutos después de nuestra llegada, terminó de activar sus memorias, de hacerlas sentir una vez más en el pasado. Después de 37 años, habíamos vuelto a 1982.

Por momentos hablaban con nosotros, pero la mayor parte del tiempo lo hacían entre ellas. Como muchas veces no escuchábamos lo que decían, el sonidista nos guiaba, avisándonos cuando creía que en algún lugar estaba sucediendo algo importante. Nosotros nos movíamos de un lugar a otro, siguiendo a Alicia en un momento, a Ana después, o Stella y a Alicia cuando se alejaban abrazadas. Ellas recorrían el lugar libremente, sobre todo después de ese primer reconocimiento, de haber pasado por el refugio que sin duda fue como meternos en el pozo de Alicia, con la diferencia de que en vez de sumergirnos en un mundo de maravillas con leyes físicas alteradas, ingresamos en un pasado largamente olvidado que pudimos empezar a recuperar. La sensación era que volvían a ser jóvenes y que con la distancia del tiempo reveían mucho de lo que les había pasado durante la guerra. Había risas, insultos, lágrimas. Mi intervención se reducía a darles fotos y pedirles en algunos casos que las reconstruyéramos; pero fue solo en tres o cuatro oportunidades. A veces, al narrar una anécdota, lo hacían en presente lo cual daba lugar a momentos de intensa evocación. Fueron más de cuatro horas de evocar, reconstruir, jugar y hacer catarsis. Ellas que habían curado heridas durante la guerra, finalmente, parecían comenzar a sanar las propias. Finalmente, podían hablar y ser escuchadas.

ELLAS TAMBIÉN ESTUVIERON

Lo único que quedó fuera de aquel día fue el final. Faltaba, creía, dar cuenta de la lucha que ellas mismas y en solitario habían comenzado poco tiempo antes de que conociera a Alicia, una lucha por ser escuchadas y reconocidas como veteranas. Una lucha de la que había sido testigo en cada uno de los actos a los que las había acompañado durante mi investigación. Si bien el centro del documental son sus recuerdos, la evocación; me pareció que quedaba incompleto sin dar cuenta de esa lucha que era parte importante de sus historias. Fue así que surgió la idea de la placa, casi como una broma, pero en realidad como un homenaje. Que ellas mismas, agujereadora y destornillador en mano, fueran hasta el monumento del primer soldado caído de Comodoro Rivadavia y de manera clandestina pusieran su placa, una placa en la que decían “Nosotras también estuvimos”, podía dar cuenta de lo solitario y artesanal de su lucha, y del gran esfuerzo que venían haciendo desde hacía tantos años por ser escuchadas. Lo difícil fue lograr el permiso, cosa que logramos un día antes de volver a Buenos Aires. La filmación fue tranquila y programada. Filmamos y refilmamos las tomas, casi como si de una ficción se tratara. Ellas entendían la idea y les gustaba. La catarsis había pasado.

Fue un largo proceso de más de cuatro años entre el día que me crucé con la foto y el estreno del documental el 2 de abril de 2021. Desde entonces, el interés por la historia de las enfermeras fue en aumento, permitiendo mostrar la película en muchos y variados espacios. Pudimos llegar a todo el país a través del canal Encuentro y la Televisión Pública, compartimos emotivas funciones en la sala 1 del legendario Cine Gaumont, nos invitaron a distintas provincias a realizar cine debates, participamos de funciones en escuelas, universidades y cárceles, y hasta llegamos a otros países a través de la selección en festivales de Colombia, Uruguay, Chile e Italia. Siempre y sin excepciones las devoluciones del público fueron de asombro y emoción. Nadie podía entender por qué estas mujeres debieron callar durante tantos años. Las explicaciones seguramente sean diversas. Lo cierto es que el arte, el cine, en particular el documental, tiene en sus genes la necesidad de trabajar con el otro, de construir una mirada empática hacia experiencias ocultas e ignoradas. En tiempos en los que la velocidad y el exceso de información suelen ser la regla y la causa de tantas confusiones, pienso que el documental debe ser revalorado como un medio necesario, como una herramienta para mirar el pasado con atención y paciencia, capaz de sanar las heridas que cargamos como sociedad.

Hoy las enfermeras comienzan a ver los resultados de una larga lucha solitaria. Alicia Reynoso y Stella Morales, dos de las tres protagonistas de la película, fueron reconocidas por la Justicia como Veteranas de Guerra de Malvinas durante el 2021, y en uno de sus fallos la justicia citó al documental como evidencia de que esas mujeres también estuvieron.8 Y en mayo de este año, Alicia Reynoso se transformó en la primera mujer en tener en su DNI la inscripción “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”.9 Tanto ellas como sus compañeras comienzan a recibir la atención y los reconocimientos que se merecen. Hoy pueden hablar y ser escuchadas a lo largo y ancho de todo el país. El documental fue un aporte a esa lucha que hoy está dando tantos frutos. Creo que si en el futuro, una joven o un joven se cruza con la misma foto que a mi me introdujo en toda esta historia, seguramente no piense que se trata de la portada de un disco de una banda de rock; seguramente sepa que esas cinco mujeres son algunas de las tantas mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas.

Porque ellas también estuvieron.

FUENTES

- Poder Ejecutivo Nacional. (2012, 8 de febrero). Decreto 200/2012. Informe final conflicto del Atlántico Sur - Releva clasificación seguridad. Boletín Oficial. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-200-2012-193911

- Poder Ejecutivo Nacional. (1988, 26 de abril). Decreto Reglamentario 509/1988. Reglamentación de la Ley N° 23.109 que acordara beneficios a los ex-soldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-509-1988-189653/texto

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alexiévich, S. (2015). La guerra no tiene rostro de mujer. Penguin. Puede visitarse la página del documentalista en: www.federicostrifezzo.com.ar