Semblanza del profesor Rubén Cucuzza (1943-2019).

Somera recorrida por sus escritos y algunos recuerdos

Paula Roberta Spregelburd

Universidad Nacional de Luján

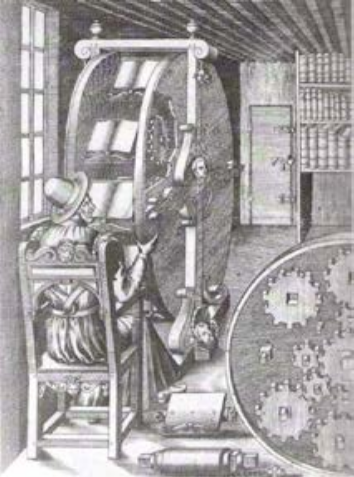

Elegí iniciar este artículo de homenaje a Rubén Cucuzza con una imagen: la máquina para leer varios libros a la vez. Seguramente me condiciona el hecho de que estoy escribiendo en medio de una pandemia que me obligó (como al conjunto de la docencia) a un uso inusualmente intensivo de otras máquinas de leer

. Sin embargo, creo no equivocarme al pensar que esta imagen representa –al menos en parte– algunas de las reflexiones a las que nos invitaba el profesor. Él mismo la había elegido como carátula para presentar algunos de sus proyectos de investigación y de los programas de las materias que dictaba en la Universidad Nacional de Luján, y lo justificaba de esta manera:

nos había llamado la atención la imagen que, originariamente, habíamos tomado de Hersch, J. (dir) (1973) El derecho de ser hombre, Antología, Madrid, Tecnos/Unesco, pensando cómo a poco andar la escritura tipográfica aparecía planteada como problema la necesidad de acceder simultáneamente a varios textos.

Posteriormente nos reencontramos con la imagen en el texto de Manguel, Alberto (1999) Una historia de la lectura, Bogotá, Norma; quien la atribuye a un ingeniero italiano, Agostino Ramelli, al servicio del rey de Francia.

El inventor caracteriza al artefacto como «una bella e ingeniosa máquina, muy útil y conveniente para toda persona que disfruta estudiando, especialmente si sufre indisposición o padece gota, porque con esta clase de máquina un hombre puede ver y leer una gran cantidad de libros sin moverse de su sitio» (Manguel:144-145) Utilizamos la ilustración (…) para decir que la escena de lectura informática había sido anticipada en el Proyecto de máquina para leer varios libros a la vez, cuando en un grabado [del siglo XVI], apenas a un siglo de inventada la imprenta ya se advertían sus consecuencias en la difusión masiva del libro. (Cucuzza, 2007)

Valga como introducción a este breve recordatorio, en la medida en que alude a la necesidad de relacionar pasado y presente, de descubrir la constitución histórica de las prácticas de lectura y aportar elementos para analizar otras escenas de lectura

.

Formación y trayectoria

Rubén Cucuzza era maestro; había estudiado en la Escuela Normal N° 2 Mariano Acosta cuando la formación para maestros correspondía aún al nivel secundario. Mucho tiempo después, cuando daba clases en la Universidad Nacional de Luján y necesitaba dibujar mapas a pulso en el pizarrón recordaba entre risas que esa habilidad era la herencia de su formación normalista.

En su último libro recuerda cómo fue que dio clases por primera vez, y como no me animo a modificar su escritura literaria, recuperaré nuevamente sus palabras:

Fueron mis primeros alumnos encargados y capataces que la fábrica 1 intentaba despedir por el cambio de la maquinaria de producción. Luego de una huelga general negociaron entre otras cuestiones que serían mantenidos si realizaban un curso nocturno de técnicos químicos en una escuela del CONET.

Muchos no tenían primaria completa entre ellos mi propio padre y tuvieron que rendir libre para lo que buscaron a un maestro o en su defecto a mí un estudiante de magisterio. Él salía primero de la casa para la prefabricada los domingos por la mañana, sin el practicante normalista de 5to año de la Escuela Normal de Profesores N° 2 Mariano Acosta para no verse obligado a verme fumando en su presencia cosa que me prohibió hasta después de haberme recibido.

Los acompañé a rendir examen y aparecieron en tropel increpándome: porque el maestro estaba tomando el preámbulo de la Constitución. En un costado del patio les hice abrir la Libreta de Enrolamiento y comenzamos Nos, los representantes…

; y supongo que desde entonces ya sospechaba de las artimañas de la democracia representativa sobre todo en sus manifestaciones en los exámenes escolares. Tuvieron su diploma de sexto y cursaron la escuela técnica. (Cucuzza, 2019, 12-13).

Luego siguió otros caminos, ocupó otros cargos y llegaron nuevos éxitos, pero ese paso por el magisterio –que ejerció entre 1961 y 1968– fue una referencia en su carrera docente a la que podía volver para no perder la orientación.

Fue también el trabajo docente lo que lo llevó a participar de las luchas en defensa de la ley 1420 que se desarrollaron durante los años ’60 cuando iniciaba su militancia política y gremial, en este último caso en la Unión de Maestros Primarios. Allí entró en vinculación con otro gran referente en el campo de la docencia: el maestro Luis Iglesias; de hecho, Rubén Cucuzza realizó algunas colaboraciones para el periódico Educación Popular que dirigía aquél. Ambos participaron activamente de la lucha contra la Reforma Astigueta, que finalmente no pudo implementarse más que en aspectos parciales. Cucuzza recordaría años después que la primera vez que habló en público fue en el Luna Park, en un acto organizado por la Comisión de Defensa de la Ley 1420 y de defensa de la escuela pública en 1964 cuando se cumplía el 80° aniversario.

Paralelamente inició estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Le gustaba relatar que se anotaba en cuánta materia le resultara interesante, tanto de la carrera de Historia tanto como de Ciencias de la Educación, que era de creación reciente. Finalmente, considerando que ya trabajaba como docente, se inclinó por esta última y se graduó en 1969. Le gustaba dar esa imagen de estudiante poco afecto a amoldarse a la rigidez de los planes de estudio, pero a la vez fuertemente deseoso de apropiarse de los conocimientos que circulaban en las aulas en torno a las ciencias humanas y sociales, alentado sin duda por el clima de debate político que atravesaba la época, tanto dentro como fuera de los claustros (militaba entonces en el Partido Comunista). La influencia del profesor Gregorio Weinberg, a cargo de Historia de la Educación, fue, sin duda, un puntapié fundamental para definir su futura orientación hacia esta disciplina.

En 1973 tuvo su primer cargo universitario como Profesor Adjunto Ordinario en el área Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Salta, en la sede regional de Orán. Luego, la dictadura cívico-militar lo mantuvo fuera de las universidades, aunque permaneció en el país trabajando en el en Instituto Esteban Echeverría

, institución privada de la localidad de Munro, donde ya se había desempeñado como profesor. Allí fue Director de Estudios, Rector por casi una década entre (1978 y 1987), y continuó como Asesor Pedagógico por una década más. A juzgar por la cantidad de mensajes de ex alumnos, alumnas y colegas cada vez que hacía un posteo en su cuenta de Facebook –en los últimos años sus posteos eran frecuentes– me animaría a decir que cosechó allí un inmenso reconocimiento y afecto.

No abandonó en esa etapa la tarea de investigación; aún en condiciones adversas en cuanto a la situación que vivía el país y a la ausencia de ámbitos institucionales propicios para ello, pudo elaborar el libro De Congreso a Congreso. Crónica del Primer Congreso Pedagógico Argentino, que resultó premiado en el concurso organizado por la Cooperativa Sancor, en ocasión del centenario del Congreso Pedagógico de 1882 y fue publicado cuatro años más tarde. Se trata de un análisis de las actas emanadas de aquel evento, que continúa siendo bibliografía ineludible para quienes abordan el tema. Más allá de la utilidad evidente para los historiadores de la educación, se trata de una invitación a pensar las políticas educativas, no como formulación de proyectos coherentes y sin fisuras, sino como espacios de luchas y contradicciones. Y también como una invitación a desarrollar la imaginación, la creatividad, la investigación, el compromiso: para diseñar un proyecto educativo al servicio de las necesidades de nuestro pueblo

(Cucuzza, 1986: 15).

Por si hicieran falta aclaraciones, veamos sus propias palabras al introducir el libro:

Comienza el ciclo escolar y las escuelas vuelcan sus programas partiendo de un supuesto: todos los chicos son iguales. Esta apariencia alineada en pupitres de a dos en el fondo oculta una realidad más profunda. En el momento de largada no todos los chicos arrancan de la misma línea.

Según el medio social de origen, unos recibieron más estímulos culturales que los colocan en mejores posiciones de partida; otros menos. Unos recibieron más proteínas; otros menos. Unos recibieron más afecto; otros no.

Como consecuencia, en última instancia, unos sortearán con rapidez las pruebas y los exámenes escolares. Lograrán una credencial certificada, sellada legalmente en algún oscuro pasillo mientras deambulan por los Ministerios. Otros desertarán. Aprenderán las lecciones cotidianas en la lucha cotidiana por el sustento.

Aquellos heredan el oficio milenario de los escribas, dueños de la palabra escrita y su poder. Los otros preservan sus conocimientos en el refranero oral. No aprendieron a leer y escribir o lo olvidaron entre los cañaverales zafreando. Analfabetos y alfabetizados. Letrados e iletrados. Cultura popular. Cultura de elites.

Si el principal peso determinante recae en los factores sociales y económicos (el mapa de la pobreza es calcado por el mapa del desamparo cultural letrado), cabe preguntarse ¿qué porción de responsabilidad en la diferenciación educativa tienen los mismos sistemas educativos? (Cucuzza, 1986: 13)

Pasaron casi treinta y cinco años desde esa publicación; y pasaron también ríos de tinta y considerables avances teóricos para estudiar estas cuestiones, sin embargo, ¿no nos hallamos ahora en medio de una pandemia que nos conduce nuevamente a plantearnos las relaciones entre las diferencias educativas y las diferencias sociales? ¿No nos estamos interrogando también sobre las posibles respuestas que podrían provenir desde los sistemas educativos?

Volvamos, entonces, a algunos de sus aportes. La investigación empírica que había realizado fue la base para otro texto fundamental titulado El sistema educativo argentino. Aportes para la discusión sobre su origen y primeras tentativas de reforma (Cucuzza, 1986). Se trata de un capítulo no demasiado extenso donde propone líneas de interpretación para analizar los orígenes del sistema educativo argentino. Logró proponer un giro en la discusión que se venía dando acerca de las funciones del sistema educativo

en el momento de su constitución, que permitía salir de un cierto empantanamiento en el debate y abrir las puertas hacia análisis menos mecanicistas. Aún continúa siendo un artículo frecuentemente consultado para quienes estudian estas cuestiones, a pesar del tiempo transcurrido.

Una invitación a revisar el objeto de estudio de la Historia de la Educación

En 1985, Rubén Cucuzza ingresó como docente de Historia Social de la Educación en la Universidad Nacional de Luján (UNLu), donde llegó a ser Director Decano del Departamento de Educación (cargo que ejerció durante ocho años) y obtuvo el reconocimiento como Profesor Extraordinario Emérito en 2010, entre muchas otras funciones desempeñadas.

La UNLu había reabierto sus puertas en 1984 y comenzaba entonces a recuperarse del duro golpe sufrido a causa del cierre por parte de la dictadura militar. Democratizar la educación

era un reclamo permanente en aquellos años, y la Historia de la Educación no podía quedar afuera: no más una historia que se propusiera acríticamente legitimar el papel de las pedagogías y políticas educativas formuladas por los sectores dominantes; no más una historia de la educación que olvidara a los sectores populares, sexista y reducida a los espacios urbanos; no más una mirada de corta duración, anacrónica y descontextualizada. Para ello el Dr. Daniel Cano y el profesor Rubén Cucuzza –que se hicieron cargo entonces de las materias referidas a Historia Social de la Educación en la UNLu– formularon una definición que intentaba ser superadora de aquellas falencias y que orientó desde entonces los programas de docencia, de investigación y extensión. Era una invitación a comprender a la educación en sus articulaciones con las dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales; a adoptar un enfoque pluricéntrico respetuoso de la diversidad de modos de transmisión de saberes en diferentes culturas; a trabajar simultáneamente en la corta, mediana y larga duración, en la diacronía y en la sincronía; a proponer periodizaciones intrínsecas de la Historia Social de la Educación, articuladas con otras periodizaciones de la historia política, social y económica; a la colaboración interdisciplinaria entre pedagogos, historiadores, sociólogos, antropólogos (y) lingüistas.

(Cucuzza, 1996: 128-129). Cucuzza sostuvo estas propuestas consecuentemente como base de los proyectos encarados desde entonces.

Fue también en aquel momento que la lectura de los trabajos de Walter Ong produjeron un gran impacto en sus interpretaciones. Este autor venía a proponer que la revolución que empezaban a producir los medios electrónicos en el campo de las comunicaciones no era la primera sino que la invención de la escritura había producido otra tanto o más profunda que la actual. Ong demostraba que el pasaje de la oralidad primaria a las sociedades escrituradas significaba una profunda reestructuración de la conciencia

, es decir, de las psicodinámicas y del pensamiento, luego revivida con otro salto al producirse la aparición de la imprenta en el siglo XV. Más allá de algunos cuestionamientos posteriores al determinismo tecnológico de Ong, sus planteos fueron vinculados por Cucuzza a la Historia de la Educación en la medida en que mostraba la necesidad de considerar la historia de los medios de trasmisión de saberes

(y no sólo las instituciones educativas), propuesta retomada en sus posteriores investigaciones sobre la historia de la lectura, pero no nos adelantemos.

Los trabajos de investigación encarados en esta etapa se refirieron fundamentalmente a la educación durante el primer peronismo, en momentos en que la bibliografía existente sobre el tema era realmente escasa, y –en sus palabras– investigar sobre ello constituía la aventura de interpretar un «puzzle» cuando las piezas están desperdigadas

(Cucuzza, 1997: 23). Las propuestas de ampliación del objeto de estudio se tradujeron en ampliación de los marcos teóricos y ampliación de las fuentes primarias utilizadas (entre las que se contaron, no sólo legislación y debates parlamentarios sino también discursos, fuentes orales, periódicos y también libros de lectura).

Fue también en aquella primera década de recuperación de la democracia que se produjo una revivificación de los ámbitos académicos de discusión en nuestra disciplina. Rubén Cucuzza fue un hacedor fundamental de estos espacios: las primeras Jornadas Argentinas de Historia de la Educación que se realizaron en 1987 en Luján, la creación de la SAHE, Sociedad Argentina de Historia de la Educación en 1995, la creciente representación de la Argentina en espacios internacionales lo tuvieron como uno de sus principales impulsores.

El programa HISTELEA: historia de la enseñanza de la lectura y la escritura

Talones juntos, puntas separadas

fue la consigna de la escena de lectura normalizadora caracterizada por un especial disciplinamiento corporal que incluía entre otras prácticas la lectura oral en el frente o de pie al lado del pupitre personal

(Cucuzza, 2003). Al iniciar en 1996 investigaciones sobre historia de la enseñanza de la lectura en Argentina muchos y muchas recordaban estas prescripciones, que tuvieron larga permanencia en nuestro sistema educativo desde sus orígenes a fines del siglo XIX:

La práctica de la lectura en voz alta aparecía ritualizada en las prácticas cotidianas del aula. Se prescribía tomar el libro en el medio abajo con la mano izquierda mientras la mano derecha se colocaba en la punta derecha superior preparada para voltear la hoja.

La consigna atravesó por lo menos tres generaciones de maestros en Argentina, estuvo presente durante el primer peronismo, y se fue licuando progresivamente de cumplimiento ritual en las clases de lectura que comenzaban a registrar la influencia del constructivismo (Cucuzza, 2012: 22).

Los escritos de Rubén Cucuzza nos ayudaron a interpretar aquella escena como la materialización de una práctica social de comunicación atravesada por relaciones de poder donde se concentran o sintetizan prácticas sociales construidas históricamente, identificadas por ciertas maneras de organizar el tiempo y el espacio, los fines de la lectura, los soportes materiales o textos, los actores y las formas de control.

Esta escena de lectura escolar sería entonces la resultante de un largo proceso de escolarización de la cultura que atravesó la historia de la humanidad desde la aparición de la escritura 3500 años AC. No es la consecuencia de una evolución o desarrollo lineal sino el producto de confrontaciones y conflictos que es menester desentrañar para comprenderla.

Una invitación a pensar en estos términos fueron particularmente dos artículos en los que Cucuzza analizó los debates referidos a los textos y las prácticas de lectura escolares en contextos de fuerte ruptura política: el proceso político de 1810 y el primer peronismo, respectivamente. ¿Ruptura hegemónica, ruptura pedagógica?

, se preguntaba. La pregunta sigue teniendo vigencia cada vez que se produce aún algún debate público en relación a los contenidos de los textos escolares, cosa que frecuentemente ocurre.

Las miradas de larga duración que propuso Cucuzza nos ayudan a desnaturalizar

(o dejar de ver como natural) aquello que es artificial, es decir, que fue construido, debatido, conquistado. Este giro en la mirada es imprescindible para pensar nuevas escenas de lectura escolares, para debatir y conquistar accesos más igualitarios a la cultura escrita.

Sin duda el desarrollo contemporáneo del campo de la historia de la lectura abonado por autores como Roger Chartier, Peter Burke, Robert Darnton, Armando Petrucci, entre muchos otros, fueron sostenes fundamentales para repensar la historia de la enseñanza de la lectura y para historizar sus relaciones con la escritura, tanto en ámbitos escolares como no escolares.

Por otro lado, los análisis históricos de la cultura escolar cultivados por Dominique Julia, Antonio Viñao Frago, Agustín Escolano Benito, Gabriela Ossenbach, Frank Simon y Marc Depaepe (para mencionar sólo algunos), fueron una referencia ineludible, tanto para enriquecer los estudios en Argentina como para discutir algunos de sus enfoques cuando lo consideraba necesario. La vinculación con ellos –en particular con Gabriela Ossenbach– fue formalizada en algunos proyectos de investigación como el proyecto MANES Manuales Escolares (actualmente constituido como Centro de Investigación interuniversitario dedicado al estudio histórico de los manuales escolares de España, Portugal y América Latina, especialmente en los siglos XIX y XX) que permitió mantener un clima constante de intercambio a nivel internacional, fructíferos debates y aportes mutuos.

Además de numerosas conferencias, cursos, artículos y capítulos, las investigaciones desarrolladas dieron lugar a dos libros. El primero fue publicado en 2002 por Miño y Dávila y dirigido por Cucuzza en conjunto con Pablo Pineau: Para una historia de la enseñanza de la lectura y la escritura en Argentina. Del catecismo colonial a La Razón de mi Vida. Como puede deducirse del título, el período abarcado concluía con el primer peronismo.

Unos años más tarde Editoras del Calderón (actualmente editorial Ampersand) se interesó por reeditar aquella obra, iniciativa que fue ampliada por Rubén Cucuzza al proponer no sólo la revisión de los capítulos ya publicados sino también la incorporación de otros que llegaran hasta la actualidad. El título de la obra publicada en 2012, en la que tuve el honor de compartir la dirección, fue Historia de la Lectura en Argentina. Del catecismo colonial a las netbooks estatales. Nuevos temas, nuevos autores participando del libro y nuevos desafíos teóricos fueron la resultante de años de trabajo compartido.

También producto de la vinculación de HISTELEA con MANES fue la publicación en 2007 de un libro al que Rubén quería llamar Yo, argentino. El editor borró la coma y licuó el doble sentido que había querido darle, con picardía, al título. Pero no borró el relato de otro juego que proponía en sus clases y que dio origen a aquella frase:

En nuestras clases de Historia Social de la Educación en la Universidad Nacional de Luján solemos introducir el análisis del contexto socio-histórico sobre el período de la constitución del sistema educativo solicitando a los alumnos que levanten la mano aquéllos que tienen sus cuatro abuelos argentinos.

Es notable cómo advierten, con este sencillo ejercicio, el impacto de las oleadas de inmigrantes que arribaron desde fines del siglo XIX hasta la primera guerra mundial aproximadamente: muy pocos o ninguno levantan la mano, denunciando sus raíces extranjeras, fundamentalmente italianas y españolas, según surge de un breve interrogatorio acerca de los orígenes de sus apellidos.

Luego preguntamos de manera individual a uno de ellos cuál es su nacionalidad, y la respuesta, sin lugar a dudas, es: Yo argentino. (Cucuzza, 2007: 13)

El juego no es un simple divertimento, sino una notable percepción acerca de cómo plantear con sencillez los problemas teóricos más profundos:

Ahora la nueva pregunta los conduce a interrogarse acerca de las razones de dicha respuesta cuando apenas pasaron tres o, a lo sumo, cuatro generaciones desde el aluvión inmigratorio.

¿Cómo puede explicarse que en un período tan corto de tiempo se haya logrado construir una identidad nacional?

¿Qué responsabilidad tuvo la escuela en esa construcción, invención o imaginación de la argentinidad?

Y en ese espacio ¿cuál fue el papel del libro y la escena de lectura escolar como la hemos definido en otros trabajos? (Cucuzza, 2007: 13).

Rubén Cucuzza creó en 2007 la red RELEE, Redes de Estudios en Lectura y Escritura, desde la cual abogó por el trabajo colaborativo entre distintas universidades nacionales y extranjeras, promovió el desarrollo de seminarios de posgrado y diversas publicaciones.

Las investigaciones desarrolladas dentro de HISTELEA fueron acompañadas desde su inicio de otros dos grandes desafíos: la concreción del Museo de las Escuelas en convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2002, y el Fondo Bibliográfico Luis Iglesias, un repositorio bibliográfico y documental integrado por textos escolares (constituido actualmente como Colección Especial en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Luján).

Palabras de cierre (y despedida)

Como puede deducirse de todo lo anterior, Rubén Cucuzza era un gran impulsor de proyectos novedosos y desafiantes, que encaraba con energía y a los que sumaba generosamente a colegas y compañeres.

Como este texto no intenta ser una biografía sino un simple recordatorio me permití seleccionar, un poco al azar, fragmentos de su vida como docente e investigador, ciertas citas y recuerdos, algunos de ellos expresados en sus propias palabras.

Ya no tenemos a Rubén Cucuzza jugando en las aulas, pero sus libros y artículos siguen constituyendo una invitación a reflexionar y a disfrutar de su escritura amable y ocurrente, dotada de profundidad conceptual y también –¿por qué no?– de un poco de humor.

Notas

- 1 Se refiere a la fábrica Jabón Federal en la que trabajaba su padre.

Referencias bibliográficas

- Cucuzza, Rubén, De Congreso a Congreso. Crónica del 1er Congreso Pedagógico. Buenos Aires, Ed. Besana, 1986.

- Cucuzza, Rubén,

El sistema educativo argentino. Aportes para la discusión sobre su origen y primeras tentativas de reforma

, en Hillert y otros, El sistema educativo argentino. Antecedentes, formación y crisis, Buenos Aires, Ed. Cartago, 1986. - Cucuzza, Rubén, Estudios de Historia de la Educación durante el primer Peronismo 1943-1955. Buenos Aires, UNLu- Dto de Educación- Editorial los Libros del Riel, 1997.

- Cucuzza, Rubén y Pineau, Pablo, Para una Historia de la Enseñanza de la Lectura y Escritura en Argentina. Del catecismo colonial a La Razón de mi Vida. Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2002.

- Cucuzza, Rubén,

Norma, transgresión y anomia: tres momentos en la historia de la lectura en Argentina

, Universidad Nacional de Luján, mimeo, 2003. - Cucuzza, Rubén, Yo argentino. La construcción de la Nación en los libros escolares (1873-1930). Buenos Aires, Miño y Dávila Eds., 2007.

- Cucuzza, Rubén,

Programa HISTELEA

, presentación ante del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, mimeo, 2007. - Cucuzza, Rubén y Spregelburd, Paula Roberta, Historia de la Lectura en Argentina. Del catecismo colonial a las netbooks estatales. Buenos Aires, Editoras del Calderón, 2012.

- Cucuzza. Rubén, La verdadera historia del boy-scout y otros relatos, licencia no comercial, Buenos Aires, 2019.

- Mangel, Alberto, Una historia de la lectura. Norma, Bogotá, 1999.

- Ong, Walter, Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1993.