Entre la historia y la memoria. Manuel Belgrano en los libros escolares, 1880-1930

Marta Mercedes Poggi

Instituto de Estudios Históricos, Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)

Los libros escolares tuvieron una gran importancia en la República Argentina en el período 1880-1930. Esa importancia fue aún más significativa en las dos últimas décadas del siglo XIX pues, al no contar con el número adecuado de buenos maestros para abarcar la totalidad de la matrícula escolar expandida por la ley 1.420 de Educación General, estos textos fueron el pilar que respaldaba la tarea docente.

Los libros en uso en las escuelas primarias para la enseñanza de la historia y de lectura resultan un rastro insustituible para reconocer qué contenidos consideraban las autoridades nacionales que debían impartirse en las escuelas de su jurisdicción. En pleno proceso de construcción y consolidación de una nación, tensionada por el ingreso de una ingente población de origen extranjero, qué historia enseñar resultaba esencial para argentinizar a los inmigrantes y ciudadanizar a los nativos.

Los libros de historia se reforzaban en el aula y el hogar con los libros de lectura que compartían muchos de sus contenidos. Los hechos militares y los grandes personajes son esenciales en ambos casos. Los libros de lectura buscaban ampliar el conocimiento histórico pero, muy especialmente, dotar de vida al pasado reforzando la adhesión emocional de sus lectores a los héroes destacados de la historia argentina. En unos como en otros es notable la influencia, especialmente hasta fines del siglo XIX, de la obra historiográfica de Bartolomé Mitre.

Mitre pobló con próceres la historia nacional con la Galería de celebridades argentinas. Biografías de los personajes más notables del Río de la Plata. En los libros utilizados en el siglo XIX los autores, en su mayoría docentes, replicaron su obra adaptando para los niños una historia argentina articulada en torno a la Revolución de Mayo y entre sus partícipes resalta Manuel Belgrano, cuya biografía fue obra fundamental de la producción de Mitre. Más adelante, para el Centenario, la Nueva Escuela Histórica reformuló algunos aspectos de la historia nacional pero estas diferencias no afectaron la figura de Belgrano en la enseñanza escolar. Es esa presencia de Belgrano, la que presentamos revisando textos e imágenes en una selección de libros de historia, de lectura, de efemérides y anecdotarios en uso entre 1880 y 1930 en las escuelas primarias argentinas.

Manuel Belgrano entre la historia y la memoria

En una historia nacional, que se inicia con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y, específicamente, con el arribo de Juan Díaz de Solís al territorio del Río de la Plata, pocos son los nombres que se rescatan del periodo colonial. La Nueva Escuela Histórica al revalorizar la herencia hispánica sumó algunos virreyes a los reconocidos Solís y Hernandarias. Pero, en una historia estructurada en torno a la Revolución de Mayo de 1810, es cuando más nos acercamos a esa fecha tan claramente señalada que emergen los primeros nombres propios que empiezan a destacarse en el conjunto. Entre estos pocos primeros encontramos a Belgrano que es presentado también en retratos individuales y con el frente de su casa natal, hoy inexistente.

Figura 1. Retrato de Manuel Belgrano

Figura 2. Casa natal de Manuel Belgrano

Pocas ilustraciones presentan los libros más antiguos pero, al entrar en el siglo XX, su número y calidad se incrementan. En su gran mayoría son grabados en blanco y negro, y solamente algunos textos presentan imágenes a color. En algunos libros escolares de historia y de lectura hay retratos a página entera y otros con marcadas diferencias de tamaño de cuarto, sexto y hasta octavo de página según a quién correspondan. Se presentan retratos con y sin epígrafe aclaratorio, además del nombre identificando al representado o los representados, ya que hay retratos individuales, grupales y retratos individuales agrupados en una única ilustración. A estos retratos hay que sumar las representaciones de batallas o episodios cruciales de la historia nacional y en algunos casos, referencias a la vida privada, como en esta ocasión, al presentar la fachada de la casa natal de Belgrano. Estas imágenes no se consideraban una mera decoración. Joaquín V. González señaló la importancia del empleo de la imagen como auxiliar de los estudios históricos y su valor como el alma de la enseñanza de las ciencias morales en las primeras edades de la vida

(Imhoff y Levene, 1921, prólogo de Joaquín V. González). Las láminas, por tanto, acompañaban y paralelamente reforzaban las explicaciones textuales.

Las primeras referencias a Belgrano en estos libros parten de la creación del Consulado de Buenos Aires. Al explicar este tema, en un libro intensamente ilustrado La historia argentina en cuadros para los niños, sus autores Carlos Imhoff y Ricardo Levene detallan que el patriota Manuel Belgrano fue su primer secretario y que la ignorancia de los españoles hizo que consideraran que los cueros no eran frutos del país. Consignan a continuación que en el acta, que como secretario Belgrano tuvo que levantar, se observa su letra irregular y trémula como si le indignara dejar constancia de tal gran error

(Imhoff y Levene, 1921: 72).

Coincide Juan Bautista Igón al consignar que el joven secretario fue atacado por los integrantes del consulado no en nombre de la ciencia, sino de las viejas prácticas fundadas en la rutina de dos siglos de comercio prohibido

(Igón, 1913: 43). Esta breve biografía, inserta en El mosaico argentino, constituye uno de los ejercicios de práctica caligráfica de este particular texto que combina lecturas y lecciones de letra manuscrita a imitar por el alumnado.

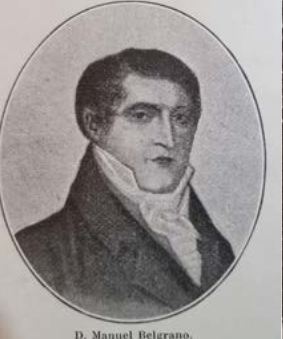

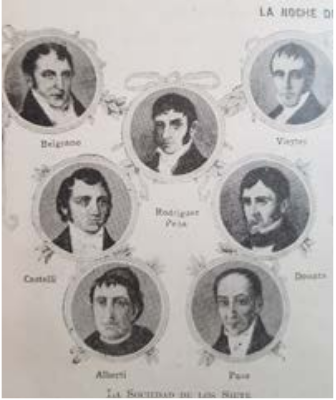

Indiscutiblemente su participación en la Revolución de Mayo es un elemento crucial de la biografía de Belgrano. Su intervención previa, en la organización de la revolución, es mencionada por Juana Manso que encabeza con Belgrano la lista de patriotas organizados en asociación secreta y que, conformando la comisión de siete miembros activos, fueron quienes gestaron la revolución. Diputado del pueblo, junto con Saavedra, Belgrano trató de frenar la tormenta popular y prevenir el estallido que se gestaba con la gente de rostro inquieto y severo que llenaba la plaza y las calles próximas al cabildo, esperando que este comunicara su decisión (Manso, 1881).

Identificado como ciudadano por Juan María Gutiérrez, como doctor por Larraín, Belgrano es calificado por estos autores como uno de los patriotas que integró como vocal la Junta de Gobierno formada el 25 de Mayo (Larraín, 1885: 85; Gutiérrez, 1883: 112).

Figura 3. Retrato grupal de la Sociedad de los Siete que incluye a Belgrano.

La actividad militar de Belgrano es también parte esencial de los contenidos incluidos en estos libros. Nicanor Larraín señala que Belgrano no tenía dotes militares pero sí el valor comunicado por el patriotismo

. Es su heroica lucha contra un enemigo muy superior en número y la honrosa capitulación lo que rescata Juan María Gutiérrez de esta situación (Larraín, 1885: 90; Gutiérrez, 1883: 117). Coinciden en un texto muy posterior en idénticas apreciaciones Imhoff y Levene

Belgrano no era un militar profesional; pero en las invasiones inglesas se había distinguido en el Cuerpo de Patricios. La junta le encomendó la dirección del ejército que debería ir al Paraguay […] Se componía apenas de 700 hombres […] Pero en Paraguay el ejército español que era de 7000 hombres derrotó completamente a Belgrano […] Fue derrotado pero [...] poco tiempo después el Paraguay se declaraba libre de la dominación española, lo que demuestra que si Belgrano fue derrotado, su propaganda revolucionaria preparó la independencia de Paraguay (Imhoff y Levene, 1921: 96).

Figura 4. Belgrano General

Figura 5. Belgrano diplomático;

Al Belgrano militar es menester incorporar el Belgrano diplomático y esta ilustración resulta particularmente interesante pues la realizó Francisco Fortuny, quien tuvo una notable importancia como ilustrador en la realización de varios de los libros escolares de gran circulación. A este catalán que se instaló en Buenos Aires en 1888, Alfredo Grosso le confió las ilustraciones de sus textos de 1893. También ilustró libros de Rómulo Carbia y Francisco Guerrini y, como en este caso, de José María Aubín. Estas dos representaciones son complementarias y propician en los niños la conformación de una imagen de Belgrano multifacética: doctor, político, militar, diplomático, pero siempre al servicio de la patria.

Si la campaña al Paraguay no tuvo los resultados esperados, luego en tal crítica situación, Belgrano salvó la patria, ganando las batallas de Las Piedras, Tucumán y Salta

(Imhoff y Levene, 1921: 105). Sus palabras tras las batallas, el reconocimiento a los muertos como mártires de la libertad

y la adjudicación del carácter de sepulcro de la tiranía

para el triunfo de Tucumán acompañan la descripción de los hechos bélicos. Se detienen los autores, bajo el título Un rasgo de la grandeza de alma

, en explicar que el obsequio de 40.000 pesos que le otorgó la Asamblea General fue destinado por Belgrano para la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras (Imhoff y Levene, 1921: 110).

La figura de Belgrano está en estos libros, indisolublemente ligada a la creación de la bandera. Juana Manso, en su muy elogiado y difundido Compendio de Historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde su descubrimiento hasta el año 1874, vincula a este General Porteño, con mayúscula en el original, con el símbolo de las glorias argentinas

(Manso, 1881: 174). Esta asociación con la bandera se presenta en texto e ilustraciones, incluso en algunos casos a página completa.

El 27 de febrero de 1812 Belgrano izó los futuros colores nacionales en lo alto de las baterías. La ceremonia fue solemne: la bandera argentina fue saludada con salvas y Diana triunfales

pero, agregan los autores Imhoff y Levene (1921: 104), Belgrano fue desaprobado por el gobierno de Buenos Aires.

Figura 6. Creación de la Bandera

Enfatizan también la descripción del juramento explicando que Belgrano desenvainó su espada y señaló la bandera diciendo este será el color de nuestra divisa, con que marcharán al combate los defensores de la patria

y que luego cruzó su espada sobre el asta de la bandera, la colocó formando una cruz y todos los soldados la besaron (Imhoff y Levene, 1921: 109).

El Congreso de Tucumán es también un ámbito en el que se enfatiza el accionar de Belgrano. Se vivían difíciles momentos y el Congreso dio oídos al voto unánime de todos los pueblos que pedían la emancipación de la España, y de acuerdo con sus dos ilustres sostenedores, San Martín y Belgrano

proclamó al fin la independencia ante un pueblo numeroso (que) llenaba la barra

. Belgrano fue quien convenció a los congresales de que era la única opción posible y así fue como en la sesión del 9 de julio, quedó declarada la independencia de nuestro país

(Carbia, 1917: 122).

Al tratarse Mármol y Bronce de un libro de efemérides el Congreso de 1816 y la Declaración de la Independencia tienen menciones específicas en las fechas correspondientes. Al explicar que el Congreso de Tucumán declaró la Independencia de las Provincias Unidas, Aubín aclara que Manuel Belgrano y José de San Martín urgían para que esta declaración se concretara pero que, por temor u otras causas, gran parte de los diputados rehuían realizar un acto de tal trascendencia

y Fray Cayetano Rodríguez señalaba aún les parece corto el tiempo de nuestra esclavitud y mucho rango para un pueblo americano ser libre

. Establece que San Martín dijo estoy persuadido de que es más fácil declarar emancipado al país, que encontrar un americano capaz de hacer una botella

y que por fin, la presencia de Belgrano, las exigencias de Pueyrredón y las cartas apremiantes de San Martín, acabaron con las resistencias y vencieron las timideces y vacilaciones

(Aubín, 1911: 539). Otras menciones se vinculan con la Batalla de Salta, la creación de la Bandera, su nacimiento y la apoteosis de Belgrano (Aubín, 1911: 143, 171, 438, 575, 583).

Otro tipo de caracterización de su figura resultaba inaceptable en un período en que las autoridades del área educativa controlaban la circulación de los libros escolares. En Compendio de la Historia Argentina publicado en 1881 y objetado por sus ideas artiguistas

, Clemente Fregeiro explica al referirse al elemento popular que inculto, pero sano y vigoroso, su acción dependía sólo de la buena o mala dirección que le imprimiese

y que fue un gran error combatirlo desconociendo su peso en la sociedad colonial. El desprecio por las multitudes y sus caudillos fue, a su criterio, la causa de que grandes hombres de la revolución incurrieron en funestos desaciertos

y se volcaron a las ideas monárquicas por su menosprecio a las multitudes y sus caudillos

que en realidad era el elemento nacional y constituían la inmensa mayoría del país, el país mismo en una palabra

. Fregeiro incluye entre estos distinguidos patriotas

que descartaron a la inmensa mayoría del país e impidieron su influencia en el gobierno a Belgrano constituyendo ésta la única mención crítica verificada en estos libros. Este libro de Frigerio fue excluido del ámbito escolar (Fregeiro, 1881: 162, 184-185).

En estos textos, los actores individuales predominan sobre los colectivos y los elogios a los integrantes del panteón nacional son recurrentes. Generosidad, amor a la patria, desprendimiento, talento extraordinario, nobleza, genio superior, abnegación, noble entereza son algunas de las cualidades relevantes de Belgrano que se presentaban ante los niños. Para conservar el fuego sagrado de la tradición y las glorias de la patria

los ejemplos y las comparaciones resultaban útiles pues atraían la atención y fijaban en la memoria y en los corazones infantiles los contenidos transmitidos (Manso, 1881: 98, 146, 174,185). Los anecdotarios y libros de efemérides nutrían el trabajo en el aula aportando al maestro datos curiosos que buscaban atrapar la atención de niños y jóvenes y acentuar los vínculos afectivos de las nuevas generaciones con el pasado nacional. Los textos breves que los componen proporcionan información sobre los héroes del panteón nacional pero con matices más cotidianos e íntimos. Anecdotario Argentino incluye múltiples relatos vinculados a Belgrano, su accionar y sus virtudes (Aubín, 1910: 55, 93, 366).

Entre las autoras de libros escolares, además de Manso, se encuentra Clara de Toro y Gómez, responsable de La escuela y la vida, libro de lectura ilustrado en color para 3º grado. En este texto las lecturas están agrupadas en torno a temas como la familia - el hogar

, la patria

, la conducta - defectos y cualidades

(Toro y Gómez, 1932: 34-35, 61-62, 96,121). Al finalizar cada apartado la autora incorpora tres complementos: palabras explicadas, ejercicio de lenguaje y cuestionario. En el caso del Paralelo entre Belgrano y San Martín

, que incluye retratos de ambos y cuyo autor es Mitre, las palabras explicadas son fisonomía, ambiciones bastardas, la vulgaridad, poder magnético

; el ejercicio de lenguaje exige indicar sinónimos para entenderse, abnegación, poderosa, elevada, mando, acciones, guerra, constancia

y el cuestionario cierra con ¿Qué ejemplo nos da su conducta?

, pregunta que hace referencia directa a estos dos hombres a los que considera naturalezas superiores

(Toro y Gómez; 1932: 144-145). En otro formato Lecturas Morales e instructivas de José J. Berrutti incluye también lecturas históricas. Este libro aprobado por el Consejo Nacional de Educación reúne textos breves de autores reconocidos y está ilustrado. Se inicia con Consejos al lector

de Domingo Faustino Sarmiento y se conforma con extractos de Juan María Gutiérrez, Luis Domínguez, Marcos Sastre y Esteban Echeverría, entre otros autores. Cada texto cierra con máximas y consejos. El retrato escrito correspondiente a Manuel Belgrano lleva la firma de Bartolomé Mitre (Berrutti, s.f: 69-71).

Los libros de lectura estaban sometidos a idénticos controles que los libros de historia pues se les otorgaba una notable importancia y Mariano Pelliza fue un destacado autor de ambos tipos de textos. Glorias Argentinas y El Argentino, ambos de su autoría, son dos de los libros de lectura más elogiados en este período. En El Argentino, Belgrano es mencionado en los apartados relativos a la Primera Junta, la Batalla de Salta y la Batalla de Tucumán (Pelliza, 1885: 16, 28-31, 35, 37). Específicamente en su biografía el autor lo ubica en primer término entre los varones ilustres de la Revolución Argentina

y agrega, al describirlo, inteligencia cultivada, de un corazón recto y levantado, y de aquellas virtudes amables que templan los deslumbramientos de la gloria, haciéndola más asequible a la admiración y el afecto de los hombres

. Un retrato individual del prócer acompaña la lectura (Pelliza, 1885: 61-62). Héroe indiscutible, también para Igón, Belgrano es señalado como una de las figuras más simpáticas de la Revolución de Mayo, por su fe en Dios y la bondad ingénita de su carácter

(lgón, 1913: 43). Estas palabras elogiosas vuelven a repetirse cuando se hace mención a su muerte.

Con el título El gobierno de Buenos Aires 1820

Imhoff y Levene se refieren a la situación posterior a Cepeda, pero la imagen que acompaña al texto es la de la muerte de Manuel Belgrano. El 20 de Junio es la fecha que marca el fallecimiento de la gloria más pura de la revolución

. Sus últimas y amargas palabras y los honores póstumos decretados a su memoria en 1821 cierran el relato (Imhoff y Levene, 1921: 137). Juan María Gutiérrez lamenta que en el desastroso, para Buenos Aires, Año Veinte murió uno de nuestros más esclarecidos compatriotas

, el virtuoso general Manuel Belgrano debido a una enfermedad contraída en el servicio de la patria (Gutiérrez, 1883: 158).

Esta imagen atípica y poco frecuente, compartida casi exclusivamente por la imagen de Mariano Moreno en su lecho de muerte, refuerza la vinculación estrecha de la vida y la obra de Belgrano con el servicio a la patria, aludiendo a sus últimas palabras.

Figura 7. La muerte de Belgrano

A modo de conclusión

Los libros escolares utilizados en las escuelas primarias argentinas en el período 1880-1930 tuvieron una gran importancia en su momento como fundamentos de la tarea docente y tienen hoy un gran valor como rastros privilegiados de los contenidos que, las más altas autoridades educativas, consideraron necesario difundir e imponer para la conformación de la nación. En este particular contexto la historia fue considerada esencial para la configuración de una ciudadanía que compartiera determinados elementos que constituyeran una identidad específicamente argentina.

La enseñanza de la Historia se centraba en estos años, fundamentalmente, en los grandes hechos históricos y en los nombres propios de quienes podrían constituir el panteón nacional. Manuel Belgrano es sin duda uno de esos nombres propios y se encuentra junto con José de San Martín en un sumamente privilegiado primer plano. La explicación de su accionar a partir de su nombramiento en el consulado, en la Primera Junta de Gobierno, su actividad militar, diplomática y política confluyen con múltiples apreciaciones de su personalidad que se reiteran tanto en libros de historia como en libros de lectura, de efemérides y anecdotarios. Estas dos vertientes, la de su actividad y la de su personalidad, convergen en su muerte y en sus últimas palabras, destinadas a la patria en un momento particularmente difícil. Se cierra así el relato de una vida que se presenta indisolublemente ligada al devenir de la historia nacional.

Los libros escolares no construyeron la historia nacional pero sí tuvieron una importancia trascendental en la consolidación de esa historia, siendo partícipes insoslayables en la conformación de una memoria compartida por múltiples generaciones que transitaron la escuela primaria y estudiaron con estos libros. Esa difusión fue la que permitió que textos e imágenes conformaran un patrimonio común y Manuel Belgrano es parte ineludible de ese patrimonio.

Referencias bibliográficas

- Fuentes

- Aubín, José María, Curso de Historia Nacional. Nueva edición, corregida, revisada y puesta de acuerdo con los programas vigentes. Grado quinto. (9na ed.) Buenos Aires, Ángel Estrada y Cía. Editores, 1915.

- Aubín, José María, Mármol y Bronce. (El año patriótico). Buenos Aires, Ángel Estrada y Cía. Editores, 1911.

- Aubín, José María, Anecdotario Argentino. Buenos Aires, Ángel Estrada y Cía. Editores, 1910.

- Berrutti, José J., Lecturas Morales e instructivas. Coleccionadas y dispuestas para el uso de las escuelas comunes de la República. Obra aprobada por el Consejo Nacional de Educación. (28ª ed.). Buenos Aires, Ángel Estrada y Cía. Editores, s.f. (El ejemplar utilizado corresponde a la 28ª edición, en tanto la 3ª edición es de 1900 y la 46ª de 1935).

- Carbia, Rómulo D., Lecciones de Historia Argentina. Texto autorizado por el Consejo Nacional de Educación y aprobado para los grados 3° y 4° por los Consejos Escolares de las Provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Tucumán, (2da ed.). Buenos Aires, A. Kapelusz & Cía., 1917.

- Fregeiro, C. I., Compendio de la Historia Argentina. Desde el descubrimiento del Nuevo Mundo (1492) hasta la muerte de Dorrego (1828) seguido de un sumario histórico que comprende los principales acontecimientos ocurridos hasta 1862, (2da ed. corregida y aumentada). Buenos Aires, Igón hermanos, 1881.

- Grosso, Alfredo B., Curso de historia nacional. Buenos Aires, Librería Económica, 1909.

- Gutiérrez, Juan María, La historia argentina al alcance de los niños. Desde el descubrimiento hasta la adopción de la Constitución Nacional, cuyo espíritu se esplica en este compendio histórico. (8va. ed. corregida). Buenos Aires, Carlos Casavalle editor, 1883.

- Igón, J.B., El mosaico argentino. Lecciones útiles de diversos caracteres de letra manuscrita para ejercitar a los niños y niñas en esta clase de lectura. Ilustrado. Con 29 retratos de hombres notables y 77 grabados intercalados en el texto. Buenos Aires, Ángel Estrada y Cía., 1910.

- Imhoff, Carlos y Ricardo Levene, La historia argentina en cuadros para los niños. Buenos Aires, J. Lajouane & Cía. editores, 1921.

- Larraín, Nicanor, Compendio de Historia Argentina para el uso de las escuelas y colegios de la República. Buenos Aires, Igón Hermanos editores, 1885.

- Manso, Juana, Compendio de Historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde su descubrimiento hasta el año 1874 (9ª ed.). Buenos Aires, Ángel Estrada, 1881.

- Pelliza, M. A., El argentino. Texto de lectura. (2° ed. aumentada e ilustrada con paisajes, vistas, batallas y retratos de hombres distinguidos). Buenos Aires, Igón hermanos, editores, 1885.

- Pelliza, Mariano A., Historia Argentina al alcance de los niños. Texto preparado para las escuelas primarias. Buenos Aires, Juan A. Alsina, editor, 1892.

- Toro y Gómez, Clara de, La escuela y la vida. Libro de lectura para 3º grado. Aprobado por el Honorable Consejo Nacional de Educación y por los Consejos de Educación de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, etc. (18va ed.), Ilustrado con color. Buenos Aires, A. Kapelusz & Cía., 1932.

Bibliografía

- Poggi, Marta M.,

Historia y Memoria. El 9 de Julio de 1816 en los libros escolares, 1880-1930

, en Estudios del ISHiR, N° 17, 2017, pp. 6-28. Recuperado a partir de http://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR/article/view/718/764 [Consultado en agosto 2020].