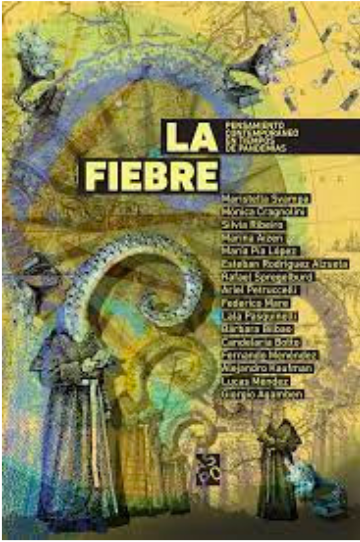

AA. VV.

Editorial: ASPO

Año: 2020

Páginas: 260

ISBN: 978-987-722-599-0

Enlace

La fiebre

Cintia Rogovsky

La fiebre tiene una continuidad con Sopa de Wuhan (2020), y es también de descarga gratuita. Aquí, 16 autoras y autores reflexionan desde diversos campos, experiencias y perspectivas críticas, acerca de las transformaciones y los “síntomas” en los distintos ámbitos de la vida social, política, educativa, vincular, ambiental, cultural y económica a escala global, a los que la pandemia de COVID-19 nos está exponiendo.

Como ocurrió con Sopa de Wuhan, reseñado por María Natalia García en el número anterior de esta misma revista, La fiebre ha sido editado por Pablo Amadeo para ASPO, como una contribución de un grupo de autoras y autores a pensar lo contemporáneo pandémico que estamos transcurriendo, quizá retomando en gerundio la tradición de cierto pensamiento latinoamericano del estar siendo, estar pensando mientras vivimos. En el prólogo se lo define con una metáfora muy precisa: como una “captura de pantalla en movimiento”.

Si bien se analiza la vida con ASPO y DISPO, podríamos hablar de la existencia de una desventaja, la falta de distanciamiento frente al tema propuesto. Sin embargo, se la compensa con posiciones reflexivas jugadas, potentes, que retoman elementos de distintos campos disciplinares críticos del neoliberalismo: educación, ecología, economía, sociología, psicología, filosofía, comunicación, entre otros. De modo que el libro permite diferentes recorridos lectores, desde una lectura de cada artículo de forma individual, a una lectura, o lecturas, de conjunto, cuya riqueza reside precisamente en la diversidad de perspectivas políticas y experiencias, que recogen, además, el guante de importantes debates actuales, desde las cuestiones de género al ambientalismo, encarados aquí en los textos de Maristella Svampa, Mónica Cragnolini, Silvia Ribeiro, Giorgio Agamben, Alejandro Kaufman, Marina Aizen, María Pía López, Esteban Rodríguez Alzueta, y Rafael Spregelburd, entre otras y otros.

La fiebre –cito otra vez del prólogo– está “escrita al ritmo del contagio. Estas lecturas ya no se ocupan sólo del mito del origen [como ocurrió con Sopa de Wuhan] sino también de las formas del síntoma. La fiebre es un paradigma indicial, una señalética en clave regional no circunscripta a las geografías más próximas, proyectada en extensión y profundidad” (14), y en esa clave también puede leerse.

Entre los síntomas, la pandemia no solo dio enorme visibilidad a las desigualdades e injusticias que son constitutivas del sistema capitalista global, sino también, vino a trastocar los dispositivos que han ordenado nuestra vida en las últimas décadas, o más aún, en los últimos siglos: los espacios que habitamos, el trabajo, la escuela, los vínculos. La crisis ambiental y climática –abordada aquí principalmente en el texto de Svampa– ha dejado de ser tema de debate de especialistas, para exponerse como crisis socio ambiental, y como una de las causas de la pandemia.

También se despliegan debates en torno a la educación y la salud como derechos, y, principalmente, al rol del Estado para desplegar estrategias que permitan no solo sobrevivir a sus poblaciones, sino además, como motor en la oportunidad de transformar las profundas desigualdades del mundo actual, en particular, en nuestra América Latina, atravesada en este siglo por procesos hegemónicos y contrahegemónicos, antagónicos, entre las derechas y las izquierdas. Sostiene el actor y dramaturgo Rafael Spregelburd en “El año del cochino”: “Sólo sobrevivirán los países que ensayen alguna forma menor o mayor de socialismo. Se salvarán aquellos donde la salud sea pública. Estados Unidos dará ejemplo de barbarie y en cambio Cuba habrá sido el único plan posible de humanismo. El mapa latinoamericano ofrece nuevas grietas como heridas: nos duele Ecuador, nos indigna Brasil, tememos por Bolivia con su golpe de estado neofascista” (111).

No es posible pensar la pandemia, sus causas, sus posibles salidas, sin debatir qué rol tendrán los Estados y los grandes políticos geopolíticos entre las potencias, en particular, Estados Unidos de América, China y Rusia. Incluso aquellos que, tanto en la teoría como en la praxis política, se han dedicado a denostarlo, hoy demandan respuestas y soluciones al Estado, mientras continúan haciendo negocios: no solo laboratorios y farmacéuticas, sino también, las corporaciones de tecnologías de la comunicación, educación, construcción de subjetividades, que están poniendo en crisis a las democracias en todo el planeta.

En “Pandemia: paranoia e hipocresía global en tiempos de capitalismo tardío”, escrito por Ariel Petruccelli y Federico Mare, se ponen en cuestión algunas retóricas que circulan en memes y otros dispositivos de construcción de sentidos, vinculados a las relaciones de trabajo en tiempos de precarización, crisis y empobrecimiento, infodemia, cuestiones de clase, de género y de los llamados “privilegios”, no sin cierta banalización, a criterio de los autores, que no ayuda a pensar en qué medida las distintas formas de la cuarentena han puesto en el centro de debates que hasta ahora permanecían en los límites de ciertos campos políticos, académicos, sindicales. Como la pandemia, esta reseña deja un final abierto, como invitación a adentrarse en el libro.