Enfermedad y magisterio en la provincia de Buenos Aires

Adrián Cammarota

Universidad Nacional de La Matanza - CONICET

RESUMEN

El magisterio fue motivo de preocupación por parte del Cuerpo Médico Escolar en la provincia de Buenos Aires entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. La salud de las maestras y los maestros se veía afectada regularmente por diversas patologías que ponían en tensión el proceso de medicalización de la escuela. Nuestro objetivo es describir las intervenciones de la medicina escolar en Buenos Aires, las limitaciones materiales y la interpretación que realizaron los especialistas sobre este proceso. Nos centramos en una metodología cualitativa, tomando como eje de análisis el Boletín de Higiene Escolar, publicación editada por los galenos expertos en dicho campo de intervención.

Palabras clave: Medicina, Escuela, Médicos, Maestras, Enfermedades.

INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XIX, los brotes epidémicos y las enfermedades que recurrentemente golpeaban a la población en la provincia de Buenos Aires y en la capital de la República Argentina, iniciaron una etapa de incipiente extensión de las obras de infraestructura que permitiría ordenar y sanear el espacio público para mejorar la calidad de vida de la sociedad (González Leandri, 1999; Armus, 2007). La escuela pública bajo el manto de la Ley n°1420 de educación libre, gratuita y laica, sancionada en 1884, junto con la radicación de hospitales y la medicina diplomada ejercida por los médicos higienistas, jugarían un rol fundamental en la medicalización social, aunque sus resultados estaban lejos de ser exitosos. Medicina y pedagogía serían los bastiones de una modernidad cuyos horizontes estuvieron tutelados por el paradigma positivista decimonónico, entroncado con la constitución de saberes para la prevención, detección y corrección de determinadas patologías o “anormalidades”, según criterios de época, en la infancia.

El magisterio surgido de las escuelas normales y tempranamente feminizado, fue motivo de preocupación por parte de los galenos que actuaron en el Cuerpo Médico Escolar de la Capital Federal (en adelante, CME), creado en 1886 y el Cuerpo Médico Escolar de la provincia de Buenos Aires impulsado a principios del siglo XX. Las maestras y los maestros en su mayoría provenían de los sectores populares y sus infancias habían transcurrido con ciertas carencias materiales, expuestos a los ciclos epidémicos y a las enfermedades infecto-contagiosas como la tuberculosis, la viruela, la difteria, entre otras. Nuestro objetivo es describir las intervenciones de la medicina escolar en la provincia de Buenos Aires a principios del siglo XX, las limitaciones materiales y la interpretación que realizaron los especialistas sobre este proceso.

MEDICALIZACIÓN DE LA ESCUELA

Como hemos mencionado en 1886 se creó el CME de la Capital Federal bajo la gestión del eminente médico higienista Emilio Coni. El Reglamento provisorio establecía que los médicos escolares tenían la potestad de intervenir en todas las cuestiones relacionadas con la higiene en las escuelas, brindar informes médicos o examinar a los estudiantes procedentes, en su mayoría, de los sectores sociales más postergados. El organismo, conforme transcurrió el tiempo, fue diversificando sus funciones sin estar exento de disputas y conflictos entre sus funcionarios (Cammarota, 2016 y 2020). El modelo del CME de la Capital Federal se replicó en la Provincia de Buenos Aires en 1905 gracias al médico Ambrosio Quadri, uno de sus mentores. En 1904, comisionado a Europa en viaje de estudio por el gobierno provincial, participó del Primer Congreso Internacional de Higiene Escolar celebrado en París. Hacia 1911 el CME presentó ante la Dirección General de Educación (en adelante, DGE) un proyecto que apuntaba a dividir la provincia de Buenos Aires en zonas de inspección, instituyendo la instalación de estaciones sanitarias a cargo de la Dirección General de Salubridad, con servicios de desinfección, vacunas y profilaxis.

Afianzado a principios de la década de 1920, el CME de la provincia de Buenos Aires quedó estructurado de la siguiente manera: a) Cuerpo Médico Escolar Central con asiento en La Plata, b) 7 médicos inspectores de zonas, c) 163 médicos escolares de distritos más 45 dentistas. La dirección estaba centralizada en la figura de un director quien controlaba desde La Plata los asuntos administrativos. La inspección médica central disponía de médicos clínicos generales, oculistas, dermatólogos, otorrinolaringólogos y 3 dentistas. Se dividió la provincia en ocho zonas: la zona de la capital (La Plata) integrada por 12 distritos atendidos por médicos del CME, siete zonas gestionadas cada una por un médico inspector asentadas en las ciudades de Bahía Blanca, Tandil, Lobos, Pergamino, San Pedro y Alberti, donde funcionaba una clínica médica escolar. El amplio territorio provincial de 300 mil kilómetros cuadrados se subdividió en 110 distritos, cada uno presidido por un médico escolar que trabajaba ad-honorem. El ingreso al organismo se realizaba por concurso de antecedentes y oposición.

El CME provincial impulsó su propia divulgación editorial: El Boletín de Higiene Escolar. A fines del siglo XIX, en el Río de la Plata, la prensa médica gozó de una incipiente expansión gracias al crecimiento material de la enseñanza y la observación que ofrecía la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fundada por el ya mencionado director del CME, Ambrosio Quadri, la publicación no admitía avisos ni suscripciones pagas para su publicación. Distribuido en tres columnas y de una tirada bimestral, el primer número apareció en septiembre de 1920.

En 1922 el médico Carlos Cometto asumió como director del CME reemplazando a Quadri, cargo que ocuparía hasta fines de la década de 1930. Fue uno de los redactores clave de la publicación, dado que sus intervenciones marcaron la orientación del Boletín y el curso del CME. Publicó una serie de textos para el ciclo primario sobre la higiene infantil y promovió diversos informes describiendo las condiciones higiénicas del sistema escolar. También fue presidente de la Liga Popular contra la Tuberculosis, inaugurando en la ciudad de La Plata el primer dispensario en 1922, y fundador de la carrera de Visitadoras Escolares de la provincia de Buenos Aires. Sus intereses lo llevaron a cultivarse en las causas de la mortalidad infantil. Para Cometto, esta era tributaria de la ignorancia y la influencia del curanderismo practicado por las abuelas, las tías y las amigas (curanderismo familiar), el curanderismo pseudocientífico acuartelado en las farmacias y el ejercicio de las parteras cuyo conocimiento empírico aconsejaban tratamientos inocuos. Por último, señalaba el curanderismo verdadero ejercido por mujeres que contaban con tratamientos para las enfermedades como la dentición, las lombrices y el empacho. Otras de las causas de la mortalidad infantil era la extensión del territorio, la población diseminada, el alcoholismo de las progenitoras y los progenitores, la sífilis, la tuberculosis, la ilegitimidad, el abandono de la niñez y la ignorancia de las familias. Viendo este cuadro de situación, para Cometto, como para los médicos escolares de la época, la escuela estaba predestinada a instruir en los pormenores de la higiene no solo a las pequeñas y los pequeños, sino también al núcleo familiar.

MORBILIDAD DE LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES

La morbilidad de las educadoras y los educadores ocupaba un lugar destacado en la agenda de los médicos escolares. Según narraba una de las editoriales del Boletín de Higiene, los futuros representantes del magisterio (estudiantes) optaban por la profesión para evadir la pobreza. Siendo ya maestras, la jornada laboral se transformaba en un verdadero sacrificio que atentaba contra la salud:

niñas [maestras] débiles si bien no padecen enfermedades en el momento en que son nombradas, aceptan puestos que son verdaderos sacrificios; maestras en Avellaneda que viven en Morón, y que deben estar en un turno matutino en una escuela, obligadas a levantarse al alba; niños de las ciudades y pueblos que por no cambiar de domicilio viajan diariamente a escuelas suburbanas y rurales, sufriendo los rigores del invierno; maestros que trabajan en escuelas de climas marítimos que le son fatales (Cometto, 1920: 6).

Las limitaciones en orden a los recursos humanos y armados presupuestarios fraguaron un fenómeno que contrastaba con la acción del CME de la Capital Federal. Observado por el reconocido galeno Juan P. Garrahan, eventualmente el médico escolar no podía prestar atención a un número excesivo de escolares, ya que la salud de las maestras y los maestros absorbía la mayor parte de la actividad de médicos y empleados (Garrahan, 1921: 4-5).

Debido a su estilo de vida y al contacto diario con los grupos escolares y sus familias que portaban dolencias crónicas, el magisterio enfermaba asiduamente revelando las aristas negativas de la profesión. Por añadidura, los locales escolares con escasa ventilación e iluminación sugerían el distanciamiento existente con las propuestas vertidas en los tratados de higiene sobre la edificación escolar. Si bien la mortalidad del gremio no era elevada, los estudios del CME revelaban que las enfermedades más ordinarias estaban en el siguiente orden de jerarquías: las nerviosas, las respiratorias y las digestivas.1 La vida sedentaria los exponía a las alteraciones de origen alimenticios favorecidas por largas jornadas laborales que imponían el cumplimiento estricto de los horarios escolares. También se naturalizaban diversas neurosis como las epilepsias, la histeria, la neurastenia, la alteración del carácter y la tisis.

Como hemos mencionado, las y los postulantes para el magisterio en las escuelas normales carecían de un bienestar físico aceptable debido al origen social de procedencia (sectores populares), lo que explicaba la predisposición a la mala alimentación y el constante deterioro de la salud. Como colofón, era dificultoso modificar el capital de resistencia orgánica heredada que, al iniciarse en las labores del magisterio y conforme transcurrían los años, el desgaste tanto psíquico como físico se tornaba en un cuadro irreversible. A diferencia de los escolares, el magisterio prácticamente tenía vedada las posibilidades de renovar sus energías en las Colonias de Vacaciones de montaña, llanura o mar, a pesar de algunas incipientes experiencias en Mendoza y Mar del Plata. En 1915 la DGE de Mendoza proyectó una Colonia de Vacaciones para niños débiles y maestros desgastados en el Valle de Uspallata. Por su parte, en Buenos Aires la primera Colonia de Vacaciones para docentes tuvo su experiencia en el balneario de Mar del Plata en 1922, cuando 30 maestros veranearon durante quince días al amparo de las carpas cedidas por el Ministerio de Guerra.

LICENCIAS, HISTERIA Y TUBERCULOSIS

Desde los inicios del sistema escolar el magisterio se feminizó, pero los puestos jerárquicos en general fueron ocupados por varones. En 1929 las cifras en la provincia de Buenos Aires eran las siguientes: sobre un total de 10.142 docentes, 607 eran hombres (5.9%) y 9535 (94.1%), eran mujeres.

Desde la óptica de los galenos esto personificaba un problema económico, ya que determinadas enfermedades como la histeria se atribuían a la naturaleza femenina. Para Cometto, la histeria era una enfermedad netamente femenina que tendía a exagerar todas las impresiones, impregnando a los hechos más comunes un enfoque trágico, y las desviaciones del sentido afectivo podían conducir a la aparición de trastornos sentimentales. Se expresaba en un marcado egoísmo, la indiferencia y la insensibilidad psíquica, de modo tal, que la mentira se asumía en una necesidad y la simulación, en una regularidad, viéndose disminuidos los sentimientos altruistas. Por su parte, la neurastenia se personificaba en la depreciación del funcionamiento del sistema nervioso, el estado de depresión, la fatiga y el agotamiento (Cometto, 1920: 3). El Boletín registraba que la modificación del carácter en las maestras auscultadas era provocada por los malos ratos que transitaban en las escuelas, revelando un cuadro de inestabilidad emocional alarmante a los fines de la educación. Según otro especialista, las maestras afectadas por la histeria perdían,

su autoridad moral e intelectual hacia sus alumnos, es decir, se hallan incapacitadas para seguir desempeñando su cargo en el aula [...] algunas maestras que se encuentran en esta situación [...] son obligadas por la dirección de varias escuelas a suplir a las maestras ausentes: es un error y una incongruencia pues el Cuerpo Médico Escolar las ha declarado incapaces para la enseñanza, y esa exigencia, reagrava casi siempre su estado (Bondenari, 1920: 50).

Otra de las afecciones ordinarias fluctuaba entre el disturbio del carácter, la irritabilidad, el mal humor y el temor a los grupos escolares. Podía blandir entre la intolerancia, la indiferencia a las emociones, el exceso de bondad o la pasividad en demasía, los tics y los movimientos reproducidos de manera compulsiva.

Inclusive varios actores procuraron atención a la situación afectiva del magisterio. La Revista de Educación reproducía un artículo del reconocido abogado y político Francisco Barroetaveña (1856-1932). Su análisis cavilaba en predicar entre las educadoras y los educadores con el ejemplo de una vida sana e integral dignificada en lo posible por el matrimonio y la vida familiar. La soltería de las maestras intrigaba contra el equilibrio del sistema nervioso exacerbado por los ya aludidos cuadros de histeria, el agotamiento físico y las tristezas de una vida solitaria. Desde su óptica, el Estado era responsable de garantizar el bienestar pecuniario, la dignificación social y la dicha matrimonial en pos de intensificar el prestigio del apostolado educador (Barroetaveña, 1927: 53-54).

Sobre esta miríada de escenarios sentimentales y laborales, los médicos escolares contemplaron el binomio madre/maestra como uno de los focos para intervenir, venerando cierta lógica sociocultural que ligaba a las mujeres con los cuidados, el altruismo y la maternidad. Ciertamente, un sesgo de género dominaba la interpretación de las estadísticas ya que, según el Boletín, las mujeres gozaban de una mayor facilidad para enfermarse o sentirse indispuestas, y si eran casadas, faltaban tres veces más que las solteras según las estadísticas esbozadas en la publicación. En 1919 un 9,4% de los varones docentes requirieron licencia por enfermedad, mientras que las maestras siendo un total de 9535, se ausentaron 1890 días (11.4%). En 1930 las cifras no menguaron: de 868 maestras solteras un 13,5% pidieron licencias. Por su parte, 1021 maestras (33.4%) en la misma situación, eran casadas.

Las licencias por maternidad aumentaban, según Cometto, debido a que anualmente se acrecentaba el número de mujeres casadas (Cometto, 1930: 4). Los pliegues de estos relevamientos transformaban a la maternidad en un problema de raíz económica. Hasta ese entonces, la licencia por maternidad con goce de sueldo era de dos meses con posibilidades de extenderse a tres o cuatro meses. Para Cometto, esto traía aparejado dos contrariedades: por un lado, un alto gravamen presupuestario para la DGE y, por el otro, las largas horas en las que las niñas y los niños estaban alejados de su madre, alimentados con leche artificial o sirvientas inexpertas. A modo de ejemplo, las maestras que vivían en La Plata tenían sus escuelas en Avellaneda, Quilmes o Lomas de Zamora, un tedioso viaje que, junto a la alta carga del horario de trabajo, las excluía de sus hogares entre 8 y 10 horas.

Uno de los padecimientos más preocupantes para los galenos era la tuberculosis. Según las estimaciones del Anuario Demográfico Nacional, en 1916 habían fallecido en Argentina 13.164 personas por el bacilo de Kock, de las cuales 1452 eran niñas y niños y 8996 eran adultos en edad económicamente activa.

El Boletín reconocía que las cifras recogidas por los médicos escolares no gozaban de exactitud debido a la ramificación geográfica de la provincia golpeando las posibilidades de diagnóstico. También complotaban los escasos medios de investigación y de recursos presupuestarios que limitaban la labor del CME y la ausencia de signos clínicos para descubrir lesiones pequeñas y atenuadas en el organismo. Solo a fines de la década de 1930, el CGE de la provincia puso en práctica un plan propuesto por el CME: crear un fichero especial en la Sección de Profilaxis de un catastro radiográfico del personal docente y la sanción de una ley para la obligatoriedad de las reacciones. También existía, desde mediados de la década de 1910, una Mutual Antituberculosa del Magisterio que atendía en Capital Federal, y a la que podían concurrir los docentes de todo el país.

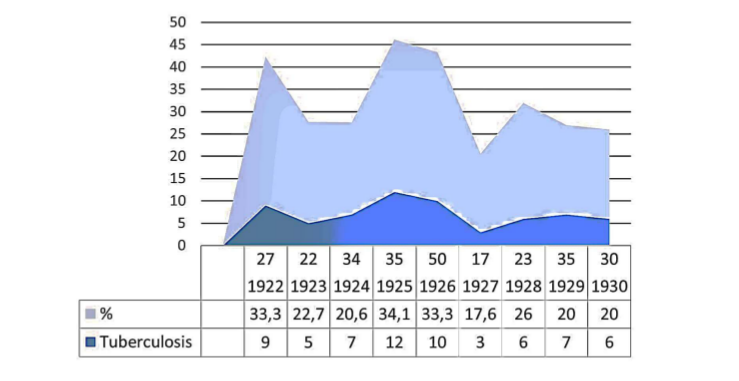

Una de las estrategias para disminuir la propagación de la enfermedad fue otorgarle al magisterio largas licencias con sueldo íntegro, sin embargo, esto resultaba ser muy costoso para la DGE. Estaba claro que el número de maestras tuberculosas y maestros tuberculosos aumentaba con el creciente ingreso de éstos al sistema escolar, y con las limitaciones del CME para divisar la enfermedad antes de la toma de posesión del cargo. Entre 1922-1930 la mortalidad por tuberculosis en el magisterio en la provincia de Buenos Aires fue, en término medio, del 25,3 por cada cien fallecidos generales, una estadística que a juzgar del CME era elevada, como veremos en el siguiente cuadro:

La mortalidad general por tuberculosis en la provincia rondaba entre el

Gráfico: Docentes fallecidos en la provincia de Buenos Aires (1922-1930). Fuente: elaboración propia en base a los datos del Boletín de Higiene Escolar, 1930, no 39.

11 y el 13%. Los escollos para realizar un exhaustivo examen clínico llevaron a los galenos a auscultar al cuerpo docente con una campaña sanitaria limitada que consistía en medir masivamente la temperatura corporal. Parte de estos resultados fueron expuestos en la Primera Conferencia de Profilaxis Antituberculosa reunida en Córdoba en el año 1917. Según los datos bosquejados por el CME, fueron examinadas y examinados 1061 docentes, 988 eran mujeres y 73, varones. El cuadro febril arrojó los siguientes resultados: 35.01% eran hombres y 35.83% eran mujeres con temperaturas que oscilaban entre los 37 °C y 38 °C. Los datos auxiliares tomados en 1920 sobre un total de 3418 maestras/os examinadas/os en La Plata y en 49 distritos de la Provincia de Buenos Aires, tanto en verano como en invierno, arrojaron que 799 educadores tenían una temperatura que oscilaba entre los 37 °C a 38 °C (23, 4%) y 2718 una fiebre que oscilaba de 36 °C a 37 °C (76,6%) (Cometto, 1930: 5-6). Conforme a los exámenes practicados en las escuelas normales de la Provincia de Buenos Aires, la temperatura se acrecentaba en proporción a la edad, siendo mayor en los docentes que se encontraban en ejercicio.

Coexistían causales para el aumento de temperatura como la proximidad o durante el periodo menstrual, después del ejercicio físico exagerado, o la estadía en playas marítimas (Cometto, 1921a: 3). Los estados febriles también cambiaban acorde al estado civil: de las 92 maestras que tenían fiebre en los 549 casos examinados se obtuvo la siguiente proporción: casadas, 13,5%, solteras, 16,9% y viudas, 36,3% (Cometto, 1921b: 3).

Aunque no quedaban claras las causas de estas variaciones térmicas en función de la edad y condición conyugal, indiscutiblemente una certeza dominaba en el CME: la fiebre era sospecha irreductible de haber portado alguna enfermedad originada por infecciones de bacilos atenuados localizados en ganglios linfáticos, torácicos y abdominales; lesiones bacilares genitales y lesiones pulmonares incipientes. El paludismo, la sífilis, las autointoxicaciones intestinales crónicas o el reumatismo, podían ser el origen del decaimiento físico y los consecuentes cuadros febriles.

Para Cometto las maestras con fiebre tenían que ser favorecidas con puestos de menor labor diaria y estar controladas periódicamente. También bregó para que el magisterio poseyera a su disposición sanatorios agradables para el tratamiento de la tuberculosis en oposición a los “sombríos y tristes hospitales”, y para que se reforzaran los controles de admisión en las Escuelas Normales con un riguroso examen de salud. Por último, el galeno propuso que el Estado provincial asegurara un sistema de pensiones anunciando el Proyecto de Seguro Escolar contra la invalidez profesional. Los facultativos también contemplaron el aumento de los sueldos de las maestras y los maestros para proveer una mejor alimentación. Observaba que la incapacidad para el trabajo estaría motivada por cualquier enfermedad o accidente involuntario y no comprendido en el concepto legal de los accidentes de trabajo, que impedían al paciente desempeñar su labor profesional. Empero habría que esperar a mediados de la década de 1950 para la sanción del primer Estatuto Docente que daría derechos y garantías a los docentes, en base a las reglamentaciones preexistentes y, en el caso de la enfermedad, a la experiencia acumulada por la medicina escolar.

REFLEXIONES FINALES

La naciente medicina escolar surgida en el Río de la Plata a fines del siglo XIX encontró sus puntos de intersección entre los saberes pedagógicos y los problemas médicos, y fue funcional al proyecto de construcción de la Nación esbozado por la elite dirigente. La escuela se transformó en uno de los espacios para detectar enfermedades tanto en las niñas y los niños como en el cuerpo docente que tenía la misión de “civilizar”, alfabetizar y educar en los valores republicanos a los futuros ciudadanos. Tomando la experiencia de la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires los médicos escolares realizaron insignes esfuerzos para ensamblar una ingeniería biomédica con la misión de intervenir en la escuela. Dicha medicalización no estuvo exenta de limitaciones, como la falta de recursos humanos para examinar tanto a las niñas y los niños escolarizados como a las maestras y los maestros, debido a la extensión del territorio provincial y los exiguos presupuestos. El exceso de trabajo, los locales escolares poco convincentes a las reglamentaciones higiénicas, el contacto con las infecciones víricas que se propagaba en la vida cotidiana y una alimentación insuficiente, predisponían al magisterio a enfermedades nerviosas, al desgaste psicológico y corporal, transformándose en un campo fértil para la atracción de padecimientos como la tuberculosis, y cuya detección se dificultaba ante la imposibilidad de realizar un exhaustivo examen clínico.

Observada como un problema económico por parte de los galenos, según las estadísticas recogidas por el CME, las mujeres tenían una mayor disposición a enfermarse y, si eran casadas, faltaban tres veces más que las solteras. Con un sesgo de género que permeaban la interpretación de las estadísticas, la histeria, definida como una patología nerviosa, era una enfermedad netamente femenina que se expresaba en trastornos sentimentales e inestabilidad psíquica. La maternidad no solo era una alta carga presupuestaria para la repartición provincial fruto de las licencias con goce de sueldo de solo un mes. Mundo laboral y mundo familiar (esfera pública y privada) eran dos espacios difíciles de compatibilizar para el caso de las maestras, y que traslucía la esencialidad de los cuidados en la división sexual del trabajo en una profesión marcadamente feminizada. Transcurrido el periodo de licencia, las mujeres debían regresar al aula originando una disrupción en el lazo maternal debido a las extensas jornadas laborales de sus progenitoras.

ARCHIVOS

Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros. Buenos Aires, Argentina. Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Notas

- 1En la región de las Américas, la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis refrendó la interrupción de la circulación de poliovirus salvaje en el año 1994. Actualmente, las medidas preventivas se centran en la aplicación de la vacuna. Otras medidas incluyen la sensibilización y captación oportuna de casos, la educación a la población sobre el modo de transmisión y el cumplimiento del esquema de vacunación.

FUENTES

- Barroetaveña, F. (1927). La felicidad conyugal de maestros y maestras. Revista de Educación, año LXVIII, n° 1, 53-54.

- Bondenari, E. (1920). Higiene del maestro. Conferencia pronunciada el 17 de mayo en la Escuela No. 1 del C. E. 19, por el médico inspector del distrito. El Monitor de la Educación Común, año 39, n° 574, 44-54.

- Cometto, C. (1920). Las enfermedades profesionales del maestro de escuela. Su profilaxis. Boletín de Higiene Escolar, año 1, n° 1, 1-4.

- Cometto, C. (1921a). La temperatura de los maestros en la escuela. Boletín de Higiene Escolar, año 1, n° 3, 3-4.

- Cometto, C. (1921b). Profilaxis del maestro tuberculoso en la provincia de Buenos Aires. Boletín de Higiene Escolar, año 1, n° 6, 2-5.

- Cometto, C. (1930). Morbilidad y mortalidad del personal docente de la provincia de Buenos Aires. Boletín de Higiene Escolar, año 10, n° 39, 4-9.

- Departamento Nacional de Higiene. Oficina Demográfica. (1916). Anuario Demográfico Nacional. Talleres de la Penitenciaria Nacional.

- Garrahan, J. (1921). La inspección médica y la salud de los escolares. Boletín de Higiene Escolar: año 1, n° 6, 4-5

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Armus, D. (2007). La ciudad impura. Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950. Edhasa.

- Cammarota, A. (2016). Saberes médicos y medicalización en el ámbito escolar (1920-1940). Revista Pilquen, 3, (19), 33-51.

- Cammarota, A. (2020). Disputas e intervenciones. Benjamín Martínez,Adolfo Valdez y la sanción del Reglamento de la Inspección Médica Escolar en Capital Federal (1907-1909). ESE. Estudios Sociales del Estado, 12, (6), 261-295.

- González Leandri, R. (1999). Curar, persuadir, gobernar. La construcción histórica de la profesión médica en Buenos Aires, 1852-1886. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.